防爆设计≠密封!“隔爆”与“本安”原理的惊天差异!

当电工老李指着化工厂泵房里的两个设备说:“这个铁疙瘩是隔爆的,那个小盒子是本安的”,新来的技术员小王一脸困惑:“不都是防爆的吗?把设备密封严实不就行了?”——这是对防爆设计最致命的误解! 把防爆等同于“密封”,如同把救生圈当成实心铁块,危险往往始于认知偏差。在油气、化工、煤矿等危险区域,“隔爆”与“本安”这两条技术路线,原理截然不同,用错便是生死之差。

一、 隔爆(Ex d):钢铁堡垒的“硬扛”哲学

- 核心思想:不是阻止爆炸,而是“关住”爆炸!

- 想象一个极其坚固的金属盒子(隔爆外壳),内部可能因电火花或高温引发可燃气体爆炸。

- 关键设计:

- 本质: 允许爆炸发生,但利用物理结构将爆炸能量和火焰死死限制在壳体内,不让它祸害外部环境。

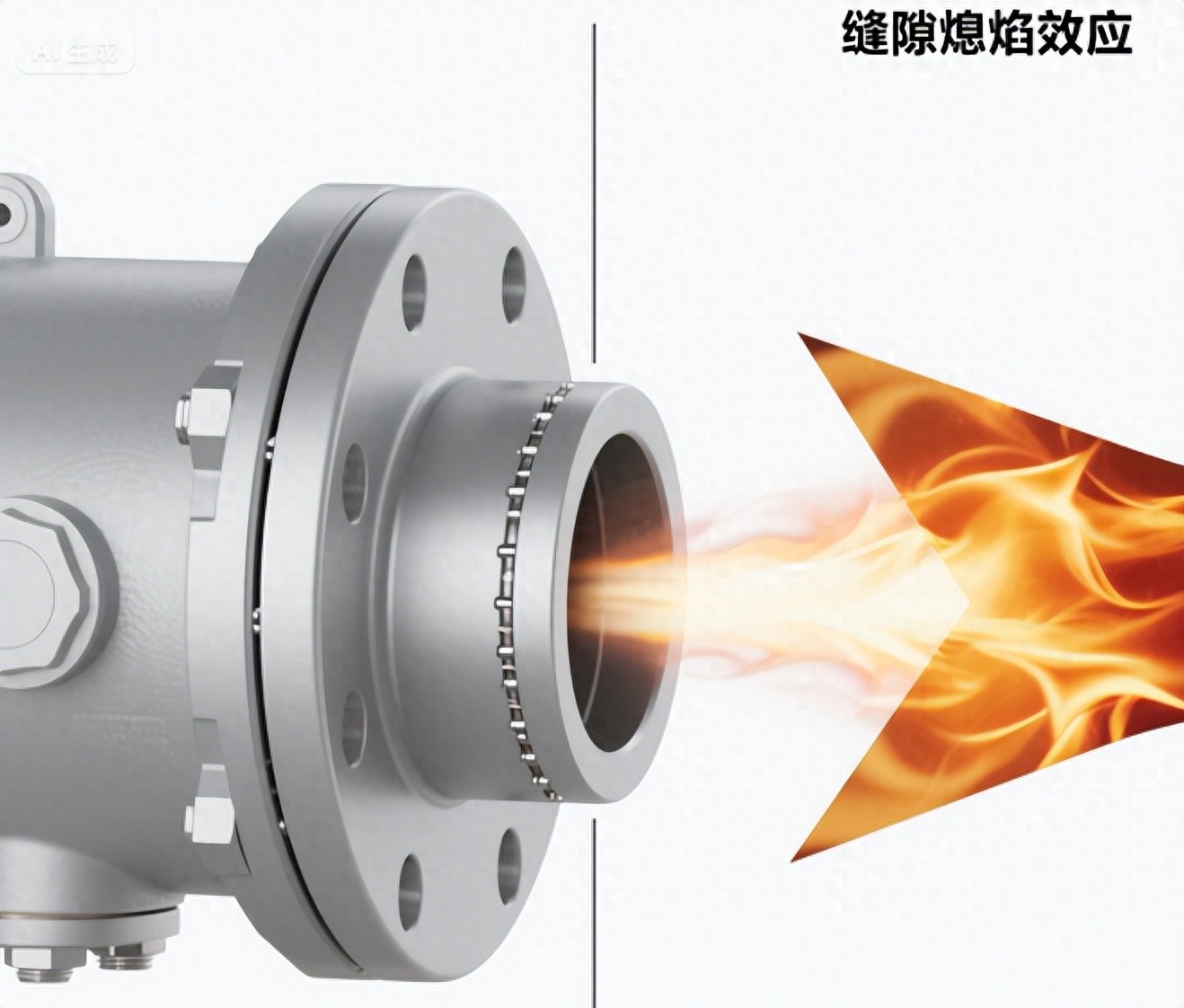

- 超强外壳: 钢板或铸铝制成,厚实坚固,能承受内部爆炸压力而不变形炸裂(图1:厚壁外壳+精密法兰结构)。

- 火焰通道“窒息术”: 外壳所有接缝(如盖与箱体间)并非完全密封,而是设计成精密控制的狭长缝隙(法兰间隙)。内部爆炸火焰喷出时,经过这条又窄又长的“迷宫走廊”,热量被金属快速吸收,火焰温度骤降至气体燃点以下——火焰被“掐灭”在出门前! 外部危险气体安然无恙。

(配图1:隔爆外壳结构原理与火焰路径示意图)

[图片描述:左侧展示隔爆外壳的厚实壁厚和法兰接缝处的放大细节,突出精密间隙。右侧用动态火焰箭头表示:内部爆炸火焰试图从法兰缝隙喷出,但在狭长通道中温度迅速下降,最终熄灭,外部气体未被引燃。标注“缝隙熄焰效应”。]

(图1:隔爆外壳:用“钢铁之躯”与“火焰迷宫”囚禁爆炸)

适用场景: 大功率电机、开关柜、接线盒等内部可能产生高能量火花的设备。特点: 厚重、昂贵、维护要求高(接缝精度至关重要!)。

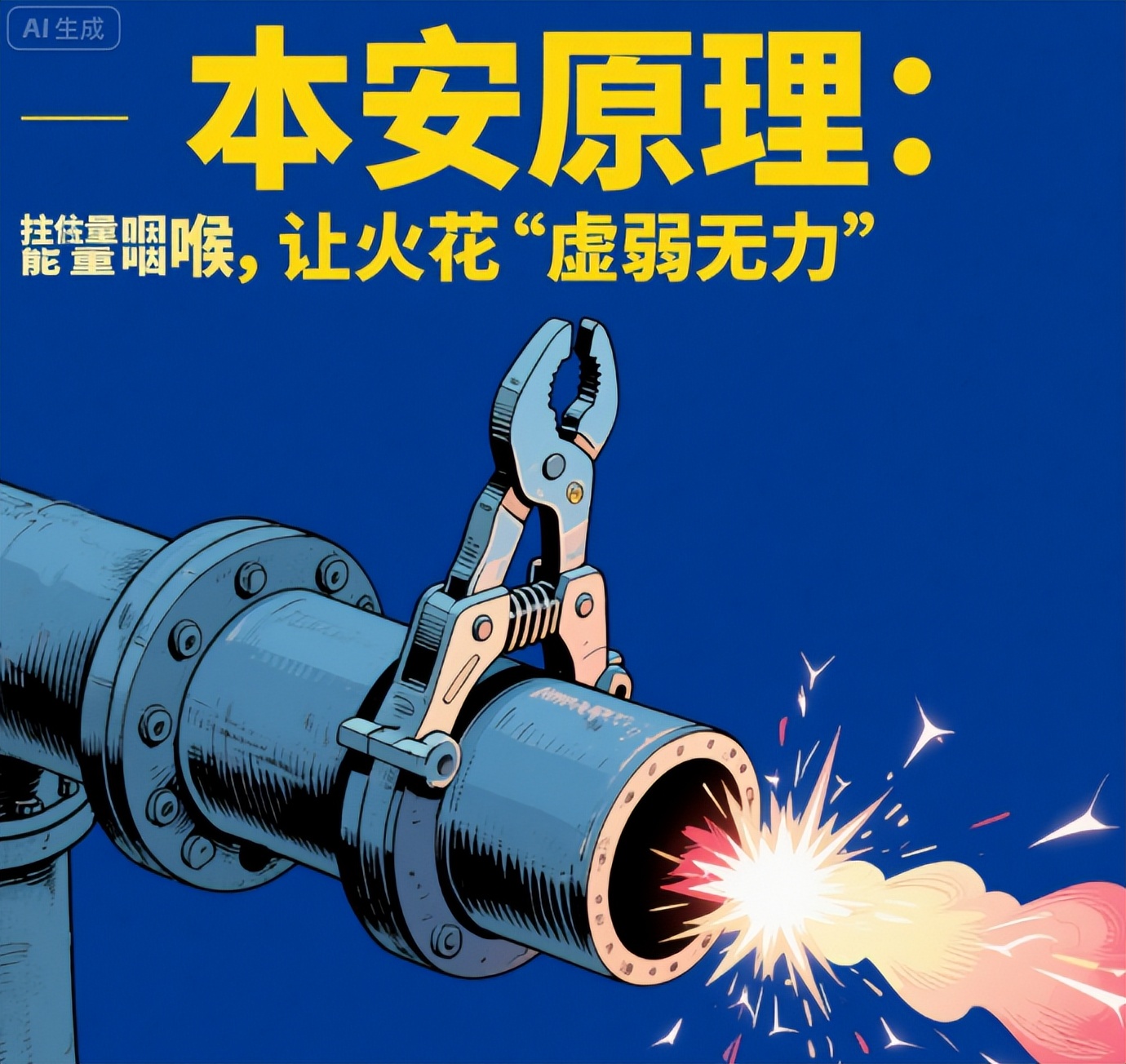

二、 本安(Ex i):从源头扼杀火花的“釜底抽薪”

- 核心思想:让电路“虚弱”到根本点不着火!

- 不需要笨重外壳,而是从根本上限制电路的能量(电压、电流)。

- 关键设计:

- 本质: 从源头消除点燃源产生的可能性,让电路在故障状态下也绝对“无害”。设备可以做得很轻巧!

- 能量“瘦身”: 通过精密电路设计(齐纳二极管、电阻、保险丝等组成的“本安栅”),将进入危险区域的电信号能量严格限制在极低水平——低到即使短路产生电火花,其能量也远不足以引燃特定等级的可燃气体/粉尘(图2:能量限制核心)。

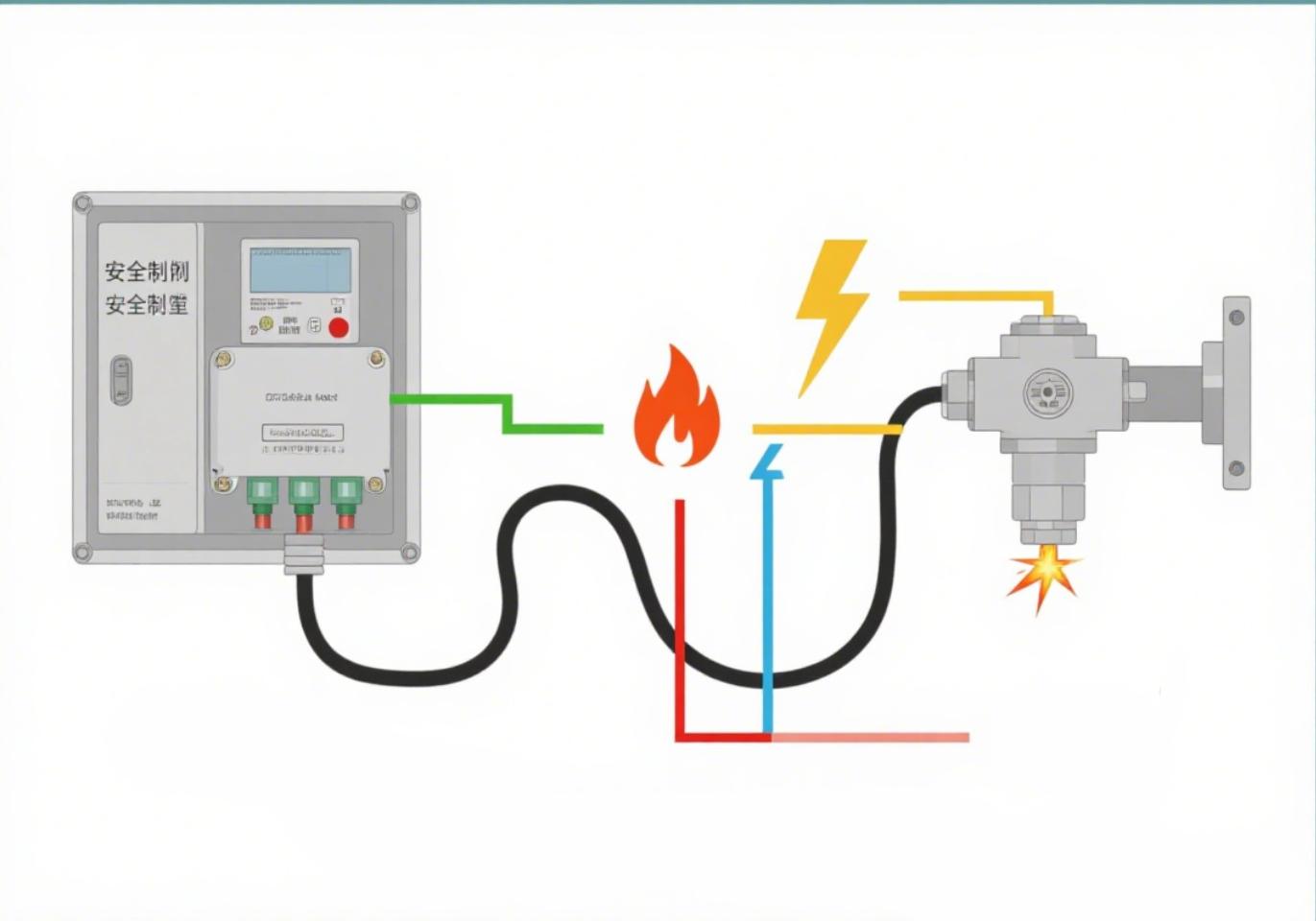

- 双重保障: 本安设计通常包含“实体安全栅”(安装在安全区)和“现场本安设备”(安装在危险区)两部分。安全栅像一道能量闸门,确保输送给现场设备的永远是“安全火花”能量。

(配图2:本安系统能量限制原理图)

[图片描述:左侧是安装在安全控制室内的“安全栅”(含限流限压元件),右侧是安装在危险区域的“本安型传感器”或仪表。中间连接电缆。用闪电符号和火焰符号表示:正常或故障时,到达危险区域的能量被限制在极小值(标注“微焦耳级”),火花微弱无法引燃气体。]

(图2:本安原理:扼住能量咽喉,让火花“虚弱无力”)

适用场景: 传感器、变送器、阀门定位器、小功率通讯设备等低功耗仪表。特点: 轻便、成本相对低、便于维护和布线,但对电路设计精度要求极高。

三、 惊天差异:隔爆 vs 本安 关键对比表

四、 混淆的代价:选错防爆类型=埋下炸弹!

- 错把“本安”当“隔爆”用: 将一个大功率非本安电机塞进普通塑料壳(以为密封就行),一旦内部短路产生高能电弧,塑料壳瞬间炸裂,引燃环境气体——密封≠防爆!

- 错把“隔爆”当“本安”维护: 在危险区域带电打开隔爆外壳进行接线操作(以为像本安设备那样安全),内部正常火花或开盖瞬间涌入的外部气体遇火花——立刻爆炸!

- 系统混用不匹配: 安全区的普通电源/设备直接连到危险区的本安仪表,安全栅缺失或失效——能量超标,本安失效!

血的教训: 防爆类型错误或安装维护不当,会将安全设备变成最危险的引爆源!

结语:洞悉本质,方保平安

防爆设计,绝非简单的“密封”游戏。隔爆如“刚猛重甲”,以物理屏障囚禁爆轰;本安似“无形内力”,化能量于未燃之境。 二者原理背道而驰,应用泾渭分明。唯有深刻理解这“一刚一柔”的惊天差异,精准匹配设备与环境,严守安装维护规程,才能让安全屏障真正坚不可摧。

在火花与爆炸的潜在威胁面前,正确的认知是生命的第一道防线——别再让“密封”的错觉,蒙蔽了防爆的双眼!